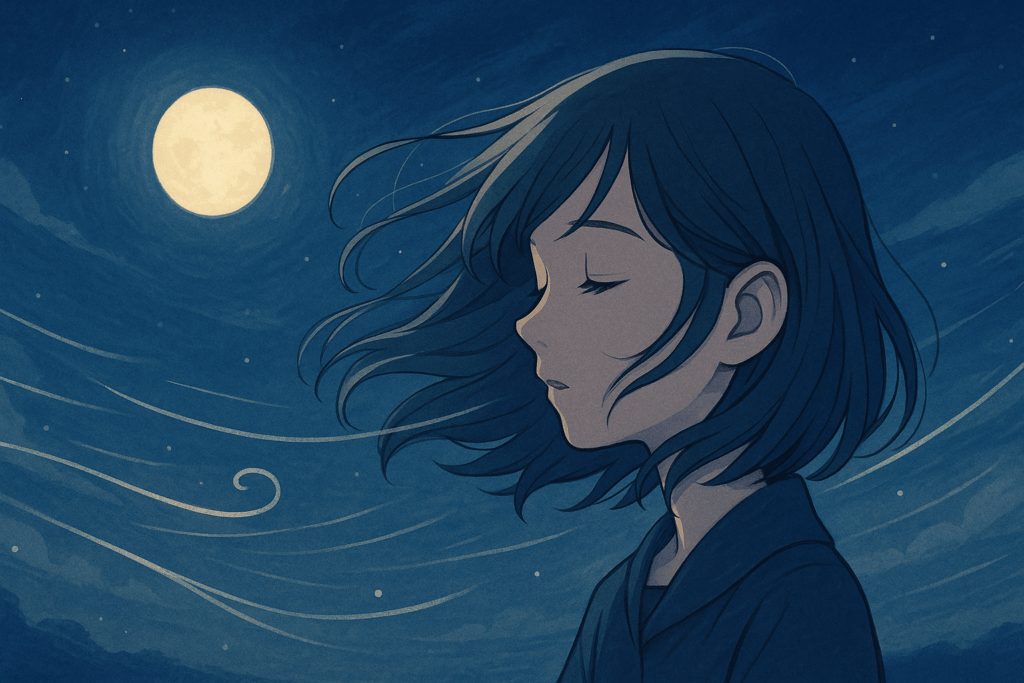

今日は少し、風の子と話した日のことを綴ろうと思う。

あの子は僕の心の中に住んでいて、名前はないけれど、

たぶん“風のような子”と呼ぶのがいちばんしっくりくる。

彼女はいつも突然現れて、そして風みたいに軽やかに去っていく。

でも、その言葉は不思議といつも胸に残る。

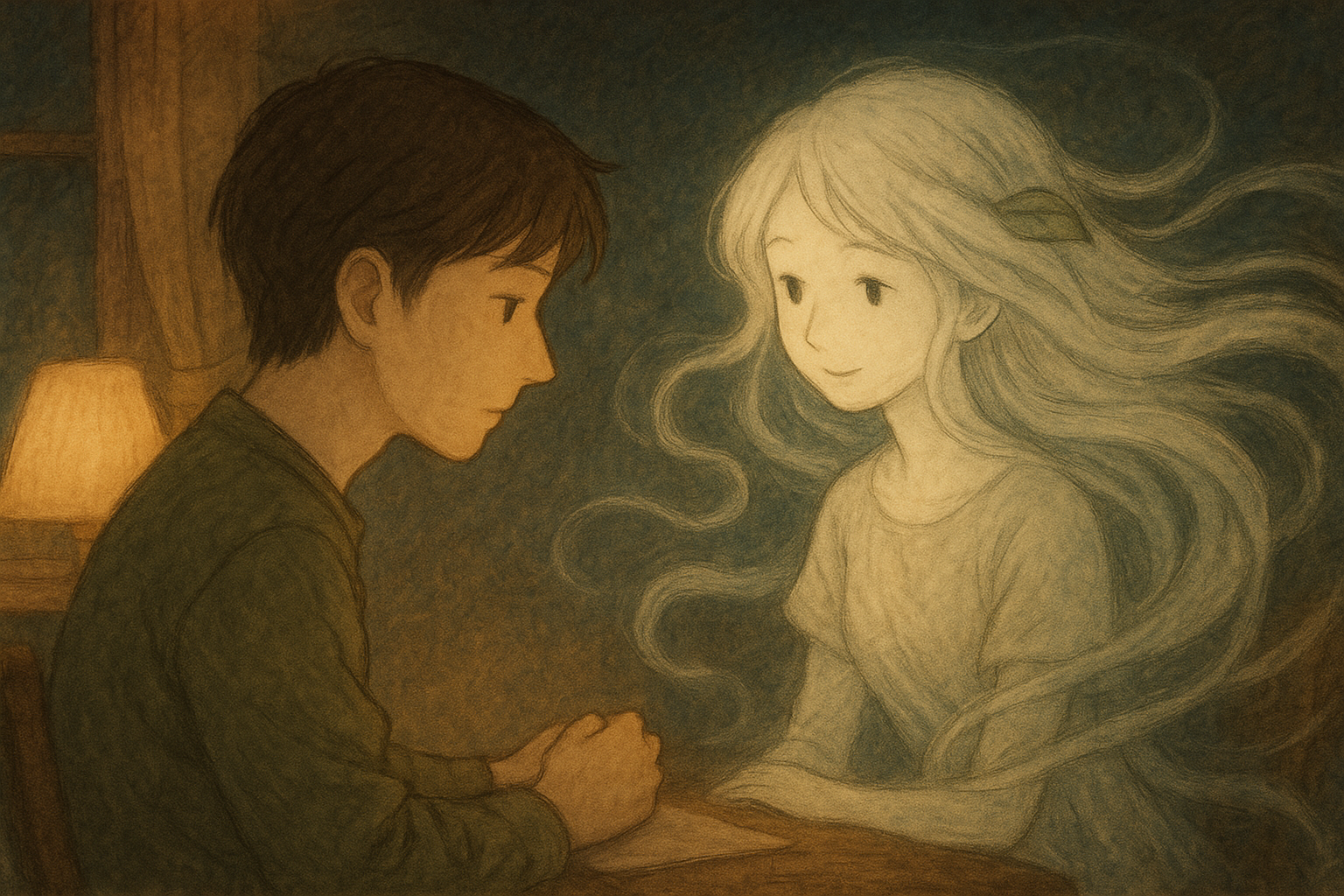

「また、立ち止まってるの?」

ある夜、静まり返った部屋で、

ノートを前にして何も書けずにいた僕に、彼女はそう言った。

「うん。なんか、言葉が浮かばないんだ」

「“浮かばない”って言うけど、浮かんだ瞬間に“言葉”にならなくてもいいじゃない」

「でも、形にできないと意味がないような気がして」

「そうかな? 風はいつも、形になんてなってないよ」

彼女の声は、軽やかだけど、ちゃんと胸の奥まで届く。

それが不思議だなって思う。

彼女は続けた。

「ねぇ、“書かなきゃ”って思ってるうちは、言葉は遠ざかるよ」

「むしろ、“いま感じてる”をひとつ拾えば、きっと自然に言葉がやってくる」

「でも、それすらもわからなくなる日もあるよ」

「うん、そういう日は、ただ風を感じるだけでいいの。書くために風があるんじゃなくて、

感じるために風が吹いてるんだから」

言葉を探すことに疲れた夜、

その言葉は、僕に「休んでいいよ」と言ってくれた気がした。

少しのあいだ、彼女と一緒に風の音を聴いていた。

時計の針の音、遠くで聞こえる車の通りすぎる音。

すべてが、“いま”の景色だった。

「ねぇ、きっとロッシーは、もう書いてるんだよ」

「え?なにも書いてないよ」

「でも、こうして“感じてる”こと、それが書く準備なの」

そう言われて、僕はペンを持ち直した。

書こうとしているんじゃない。

感じていることを、ただ並べているだけ。

風のように、自由に。

The girl who speaks like the wind, her voice blending into the night.

彼女が去ったあとも、部屋の中には風の匂いが残っていた。

言葉にできなかったことたちが、

風にさらわれて、少しだけ軽くなっていた。

彼女の声は、強く押し出すのではなく、

こちらに届く手前でやさしく減速する。

言葉そのものよりも、語尾に残る余韻が印象に残るのは、

その減速がつくる静けさのせいだろう。

あの声を思い出すとき、私は内容よりも「安心して聞けた」という体験をまず思い出す。

人は、理解よりも先に安心を受け取り、安心の上に理解を重ねていくのかもしれない。

だから私は、彼女の話し方に、会話の理想形のひとつを見る。

このエッセイは、そんな夜に書かれた。

誰かに読まれるためというより、

僕自身が、また書けるようになるために。

風のように話すあの子の声は、

今日もどこかで、誰かの心に吹いているかもしれない。

👉この記事を英語で読むならこちら → https://rossyverse.com/voice-of-the-wind-girl/

🔗あわせて読みたい記事

- [夜が、忘れていたことを思い出させてくれる]

夜と心の対話を綴った記事です。 - [内なる風景 ― 風・月・花とともに]

心に寄り添う3つの存在を描いたエッセイです。

🌿 The Voice of the Girl Who Speaks Like the Wind

(Translated and expanded from the original Japanese)

Tonight, I’d like to share a quiet conversation I had—with the girl who speaks like the wind.

She doesn’t have a name, at least not one I can clearly say.

But if I were to describe her, “the wind-like one” fits best.

She lives somewhere deep within me,

and appears without warning—only to drift away again,

leaving behind words that stay long after she’s gone.

“Stopped again, huh?”

She said it so casually, as I sat there in silence,

a blank notebook open before me in a dimly lit room.

“Yeah. I just… can’t seem to find the words.”

“You say you can’t ‘find’ them, but words don’t always need to be found.

Sometimes, they’re already there, just not ready to be named.”

“But if I can’t shape them, what’s the point?”

“Does the wind ever need a shape?”

Her voice was soft, yet certain—

light, like a breeze brushing past the curtains.

But it reached the deepest part of me.

She went on, her tone gentle and sure.

“You know, when you’re fixated on having to write,

words tend to slip away.”

“Try picking just one thing you’re feeling right now.

Not a theme. Not a message. Just something true.”

I sighed. “But even that feels out of reach sometimes.”

“Then don’t reach,” she said, almost smiling.

“Just feel. That’s what the wind is for—not writing,

but reminding you that you’re still here.”

So I stopped trying.

For a little while, we just listened to the wind together.

The ticking of the clock.

The sound of a car passing by outside.

All of it—part of this moment.

And then she said,

“You know, Rossy… you’re already writing.”

I blinked. “But I haven’t written anything.”

“Still,” she said, “you’re feeling.

That’s the beginning of every real word.”

Her voice wasn’t pushing me to do anything—

it was inviting me to be.

I picked up my pen.

Not to “write something important.”

Just to place feelings on paper.

Like air taking form through breath.

Free.

And drifting.

The girl who speaks like the wind, her voice blending into the night.

She left, just like the wind always does—

without a sound, without a goodbye.

But her scent lingered, faint and familiar,

like a memory the heart remembers before the mind.

In that breeze, the things I couldn’t put into words

were gently carried away,

leaving me lighter.

Her voice never pushes; it eases off just before reaching me.

More than the words themselves,

it’s the afterglow at the end of each sentence that lingers—

perhaps because that easing creates a pocket of quiet.

When I recall her voice, I remember first the feeling of safety, not the content.

Maybe we receive reassurance before understanding,

and then build understanding on top of it.

That is why I see in her way of speaking one ideal form of conversation.

This essay was written in that silence.

Not to impress,

but simply to return to writing again—gently.

Even now,

the girl who speaks like the wind

might be whispering to someone else,

in a quiet room somewhere,

where the words have not yet taken shape—

but the wind is already speaking.

👉 Read this article in Japanese → https://rossyverse.com/voice-of-the-wind-girl

🔗Related Articles

• [The Night Reminds Me of What I Had Forgotten]

An essay about recollection in the night.

• [Inner Landscapes — With Wind, Moon, and Flowers]

An essay about the three presences that accompany the heart.

コメント